반응형

사람의 마음은 갈대이기도 하지만 구름과 같다고 생각할때가 많습니다.

특히 가을날의 높새구름이나 여름날의 먹장구름같다고 할까요. 길을 걷다가 모든게 짜증이 나서

바라본 여름 하늘은 나에게 많은 이야기를 해주더군요

소리없는 무언극이 펼쳐집니다. 잠시라도 딴곳을 보고 있으면 이전 이미지와 연결이 안될정도로

변화가 무상합니다

그리고 시야각을 좀 넓히라구라고 충고해주는것 같더군요. 술자리의 친구의 형식적인 위로보다는

가끔은 이런 자연이 들려주는 커다란 얼굴에서 지어지는 미소가 마냥 좋을떄가 있네요

그런데 이렇게 생각한 사람이 저뿐이 아니네요

스트레이트 사진의 대가이자 선구자였던 알프레드 스티클리츠(Alfred Stieglitz, 1864.1.1~1946.7.13)도

이런 생각을 했습니다. 사진은 영국과 프랑스에서 발명됩니다. 그리고 미국으로 넘어오죠.

그 미국의 사진역사를태동시킨것이 알프레드 스티클리츠 입니다

사진의 재생산성과 배포성을 높이 활용해서 미술도록이나

혹은 귀부인과 귀족들의 초상을 찍어주는 초상사진으로

많은 사람들에게 인식됩니다.

그러나 사지은 기록의로써의 발군의 역활을 하죠

하지만 기록사진은 기록 그 이상의 의미가 없었습니다

그런데 기록사진에 예술성을 가미한 사진작가가 바로 스티클리츠입니다

이 옆의 사진은 1907년 호화여객선 카이저 빌헬름2세의

갑판에서 찍은 사진입니다. 이 시절만해도 계급이 뚜렸했었죠

윗층의 1등선실에는멋진 드레스의 상류층 사람들이 타고 있고

아래층 3등선실에는 추레한 옷차람새의 사람들이 모여있습니다. 빨래도 걸려 있네요. 이 계단 하나 차이인데

두 세계는 완벽하다고 생각할 정도로 분리되어 있습니다.

저게 인간들이 만들어 놓은 벽이지요

스티클리츠는 이후에 사진분리파 활동을 하면서 취미수준에 머물던 사진을 하나의 예술로써의

자리매김하는데 많은 일들을 합니다. 자신과 뜻을 같이하는 사람들을 모아서 카메라워크라는 사진잡지도

만들구요.

그러던 그에게 시련이 다가옵니다. 뭐 정작 본인에게는 시련이 아닐수도 있겠지만요.

그는 이혼을 하게 됩니다. 거기에 1차 세계대전이 일어나죠. 그에게 많은 변화가 옵니다.

그리고 그는 카메라를 챙기고 뉴욕 교외에서 미술교사이자 화가인 죠지아 오키프와 결혼합니다.

아내인 죠지아

그리고 그는 세상을 떠나 자연을 담습니다. 그런데 그냥 자연은 움직이지 않아 재미가 없는지

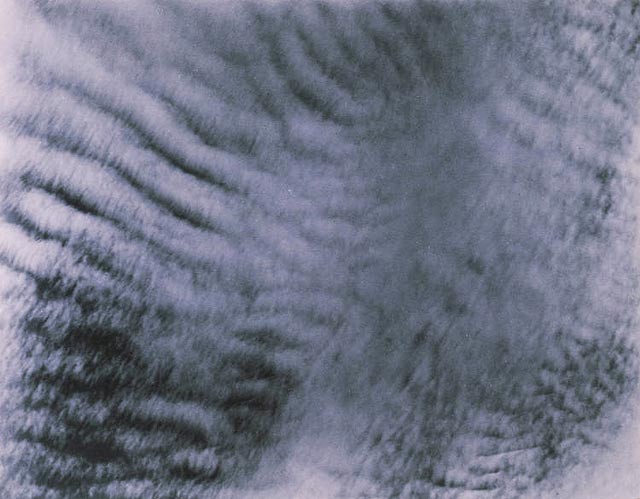

인간과 닮은 구름을 찍습니다

동등한 그것들. 바람에 따라 이리 쓸려다니고 저리 쓸려다니고 형태로 표현할수 없는 모습들

간사한 인간의 마음, 부초같이 이리저리 자연스럽게 흔들리는 모습들

정확하게는 모르겠지만 그는 사회에 대한 회의감을 느꼈을까요?

아마 몇일전 제가 올려다본 하늘에서 받은 위안을 이 대가도 느꼈을껏 같네요. 가끔은

잔디밭이나 벤치에 누워서 흘러가는 구름을 카메라로 담을떄가 있습니다. 다시는 똑같은 구름을 만날수

없을것 같은 기록자의 운명과 같은 힘을 느끼면서 사라지는 구름을 향해 파인더를 들여다 봅니다

01234567891011121314151617

섬섬옥수 같은 가을날의 높은 구름도 좋고 울퉁불퉁한 근육질의 남성의 근육같은 여름하늘도 좋습니다.

가끔 하늘을 보세요. 거기서 원더를 만날수도 있습니다.

반응형